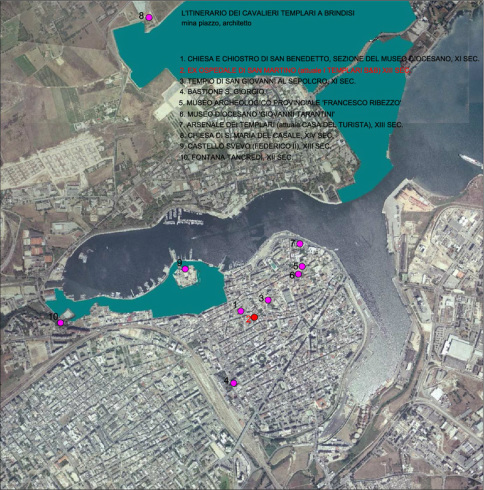

Itinerari Templari a Brindisi

Qui di seguito proponiamo un itinerario composto da 10 tappe (più una curiosità gastronomica) tra alcune testimonianze del periodo medioevale ed in particolare relative alla presenza dei crociati e dei cavalieri templari all’interno della città, che segna la fine della via Appia e che un tempo era tappa di pellegrinaggio verso la Terra Santa e di partenza via nave per le Crociate.

Se ce lo richiedete saremo lieti di accompagnarvi tra le tracce ancora fortissime che i Templari hanno lasciato a Brindisi.

Se ce lo richiedete saremo lieti di accompagnarvi tra le tracce ancora fortissime che i Templari hanno lasciato a Brindisi.

1. la Chiesa di San Benedetto XII sec. con Chiostro e Sezione del Museo Diocesano in Via Marconi.

Nei pressi del palazzo che ci ospita è situata la Chiesa di San Benedetto - 1089 - un tempo consacrata a Santa Maria Veterana con l'annesso convento delle monache benedettine; è un tipico esempio di arte romanica, con cupole in asse sorrette da costoloni a crociera.

Di grande interesse è il suo chiostro medioevale, sul quale si affacciava il vecchio monastero delle Benedettine.

Nel locale adiacente la chiesa, oggi adibito a sezione del Museo Diocesano, si possono ammirare alcune interessanti statue, tra queste la "Madonna della Neve" del XV sec., il reliquiario e il Presepe Napoletano del ‘'700.

Poco distante dalla Chiesa di San Benedetto è la stretta via Templari, che conserva con la toponomastica la memoria della presenza dell’Ordine Cavalleresco in città, sebbene non sia ad oggi nota l’eventuale presenza di testimonianze storiche ed architettoniche in situ.

Di grande interesse è il suo chiostro medioevale, sul quale si affacciava il vecchio monastero delle Benedettine.

Nel locale adiacente la chiesa, oggi adibito a sezione del Museo Diocesano, si possono ammirare alcune interessanti statue, tra queste la "Madonna della Neve" del XV sec., il reliquiario e il Presepe Napoletano del ‘'700.

Poco distante dalla Chiesa di San Benedetto è la stretta via Templari, che conserva con la toponomastica la memoria della presenza dell’Ordine Cavalleresco in città, sebbene non sia ad oggi nota l’eventuale presenza di testimonianze storiche ed architettoniche in situ.

2. L'ex Ospedale di San Martino (sede del B&B I Templari), XI - XII sec. in Via S. Benedetto - corte Passante.

All’ex Ospedale di San Martino - che da atti conservati presso l’Archivio di Stato di Brindisi risulta attivo dal 1218 - era annessa l’omonima chiesa; nell’area cimiteriale, presumibilmente situata nei pressi, furono sepolte le vittime della peste del 1227, tra cui molti crociati radunati a Brindisi.

L’edificio medioevale è stato inglobato in un più grande complesso alla fine dell’800, intervento che ha completamente oscurato gli elementi originari, mantenendo inalterata la sola facciata sul retro, ancora oggi visibile da corte Passante.

Recenti lavori di ristrutturazione, tuttavia, hanno consentito il rinvenimento di alcuni elementi architettonici originari al primo piano, archi, cornici ed elementi lapidei - tra i quali un particolare sistema di recupero dell’acqua piovana medioevale, con lavandino - dove sono presenti scritte ed incisioni raffiguranti disegni e simboli templari, tra i quali il ‘Fiore della Vita’ o ‘Rosa Carolingia o dei Celti’, lo scudo crociato ed altri.

Proprio davanti a I Templari B&B vi è la chiesetta di S.Anna, oggi sconsacrata e di cui rimane visibile l'architrave esterna, con decorazione simile alla monofora presente sulla facciata di S. Benedetto, mentre all'interno si rinvengono affreschi attribuiti a Rinaldo da Taranto (1304).

L’edificio medioevale è stato inglobato in un più grande complesso alla fine dell’800, intervento che ha completamente oscurato gli elementi originari, mantenendo inalterata la sola facciata sul retro, ancora oggi visibile da corte Passante.

Recenti lavori di ristrutturazione, tuttavia, hanno consentito il rinvenimento di alcuni elementi architettonici originari al primo piano, archi, cornici ed elementi lapidei - tra i quali un particolare sistema di recupero dell’acqua piovana medioevale, con lavandino - dove sono presenti scritte ed incisioni raffiguranti disegni e simboli templari, tra i quali il ‘Fiore della Vita’ o ‘Rosa Carolingia o dei Celti’, lo scudo crociato ed altri.

Proprio davanti a I Templari B&B vi è la chiesetta di S.Anna, oggi sconsacrata e di cui rimane visibile l'architrave esterna, con decorazione simile alla monofora presente sulla facciata di S. Benedetto, mentre all'interno si rinvengono affreschi attribuiti a Rinaldo da Taranto (1304).

3. Il Tempio di san Giovanni al Sepolcro (già Chiesa del Santo Sepolcro), Xi sec. in piazzetta San Giovanni al Sepolcro.

A pochi minuti a piedi dal B&B I Templari è possibile visitare il luogo più significativo della cultura templare a Brindisi, il Tempio di San Giovanni al Sepolcro, XI sec., un tempo Chiesa del Santo Sepolcro, che molti studiosi considerano la replica più fedele della Rotonda dell’Anastasis (Resurrezione) presente all’interno del grandioso complesso costantiniano del Santo Sepolcro di Gersusalemme. Questo piccolo gioiello di architettura ed essoterismo, da una bolla del 1128 di Onorio II risultava appartenere ai Canonici Regolari del Santo Sepolcro, Ordine poi confluito in quello degli Ospitalieri, o Cavalieri di Malta.

Aperto definitivamente al pubblico dal 2009, con studi approfonditi inerenti la simbologia presente all’interno ed all’esterno avviati solo di recente, all’interno del Tempio una guida esperta ed appassionata potrà raccontare storia e leggende di questo luogo, le ricostruzioni e le vicissitudini documentate ed ipotizzate, nonchè fare ammirare i tanti simboli e le incisioni presenti, tra i quali svariate Triplici Cinte, il Nodo di Salomone, le Croci templari, la Nave templare Normanna, Falcone, il Cerchio, la Tavola dell’Albuquerque, la Croce di Lorena ed altri.

Aperto definitivamente al pubblico dal 2009, con studi approfonditi inerenti la simbologia presente all’interno ed all’esterno avviati solo di recente, all’interno del Tempio una guida esperta ed appassionata potrà raccontare storia e leggende di questo luogo, le ricostruzioni e le vicissitudini documentate ed ipotizzate, nonchè fare ammirare i tanti simboli e le incisioni presenti, tra i quali svariate Triplici Cinte, il Nodo di Salomone, le Croci templari, la Nave templare Normanna, Falcone, il Cerchio, la Tavola dell’Albuquerque, la Croce di Lorena ed altri.

4. Il Bastione di San Giorgio

Il Bastione di San Giorgio era un baluardo a forma pentagonale realizzato nel XVI secolo da Ferdinando de Alacon (castellano generale della città dal 1515 al 1549). Fu demolito nel 1865 durante i lavori di costruzione della stazione ferroviaria e la relativa piazza.

E’ documentato che presso il Bastione, nella Chiesa di San Giorgio al Tempio, si attestava la domus brindisina dei Templari, di cui purtroppo ad oggi non rimangono tracce.

E’ documentato che presso il Bastione, nella Chiesa di San Giorgio al Tempio, si attestava la domus brindisina dei Templari, di cui purtroppo ad oggi non rimangono tracce.

5. Il Museo Archeologico Provinciale "Francesco Ribezzo" - MAPRI in Piazza Duomo.

MAPRI

Aperto nel 2009, la sistemazione museale comprende reperti che dall’età preistorica giungono fino al tarda età romana, mentre il periodo medioevale è rappresentato da una ricca raccolta di monete databili dall’età classica.

La complessità dei contenuti da comunicare e dei percorsi da seguire ha suggerito la realizzazione di strumenti visivi a supporto dei materiali esposti. Lungo il percorso museale sono presenti pannelli con testi e supporti grafici tali da consentire la comprensione del contesto storico dei reperti esposti, in un racconto continuo scenograficamente comunicativo.

Il percorso espositivo ha termine con la sezione dedicata alla archeologia subacquea e ai Bronzi di Punta del Serrone, di età imperiale romana.

La complessità dei contenuti da comunicare e dei percorsi da seguire ha suggerito la realizzazione di strumenti visivi a supporto dei materiali esposti. Lungo il percorso museale sono presenti pannelli con testi e supporti grafici tali da consentire la comprensione del contesto storico dei reperti esposti, in un racconto continuo scenograficamente comunicativo.

Il percorso espositivo ha termine con la sezione dedicata alla archeologia subacquea e ai Bronzi di Punta del Serrone, di età imperiale romana.

6. Il museo diocesano, in Piazza Duomo presso il Palazzo del Seminario

L'istituzione documenta le bimillenarie vicende della più antica sede diocesana del Salento sia attraverso i percorsi in sito, sia per i rimandi continui al tessuto territoriale con la costruzione di una rete organica di riferimenti.

Tanti i reperti, i dipinti, le testimonianze presenti, tra i quali anche una bolla a firma autografa di Federico II.

Molti degli oggetti custoditi presso il Museo hanno proprio nelle Crociate il principale veicolo di arrivo in città, veri e propri trofei di guerra piuttosto che doni, tra questi l’Idria di marmo serpentino, realizzata in Egitto nell’VIII sec., uno dei ‘vasi dell’Epifania’, o ‘di Cana’, in quanto commemorava il miracolo delle nozze di Cana avvenuto proprio nel giorno dell’Epifania.

Oggi sappiamo che l'Idria brindisina è stata realizzata per essere collocata nella chiesa di Kefer Kenna - località indicata piuttosto che Khirbet Qana come l'antica Cana - quale memoriale del miracolo. Si ritiene che essa sia pervenuta a Brindisi nel corso del XIII secolo, forse in uno con le reliquie di San Teodoro d'Amasea, nell'occasione delle nozze fra Isabella di Brienne, regina di Gerusalemme, e Federico II di Svevia, celebrate nella Basilica Cattedrale di Brindisi il 9 novembre 1225.

Tanti i reperti, i dipinti, le testimonianze presenti, tra i quali anche una bolla a firma autografa di Federico II.

Molti degli oggetti custoditi presso il Museo hanno proprio nelle Crociate il principale veicolo di arrivo in città, veri e propri trofei di guerra piuttosto che doni, tra questi l’Idria di marmo serpentino, realizzata in Egitto nell’VIII sec., uno dei ‘vasi dell’Epifania’, o ‘di Cana’, in quanto commemorava il miracolo delle nozze di Cana avvenuto proprio nel giorno dell’Epifania.

Oggi sappiamo che l'Idria brindisina è stata realizzata per essere collocata nella chiesa di Kefer Kenna - località indicata piuttosto che Khirbet Qana come l'antica Cana - quale memoriale del miracolo. Si ritiene che essa sia pervenuta a Brindisi nel corso del XIII secolo, forse in uno con le reliquie di San Teodoro d'Amasea, nell'occasione delle nozze fra Isabella di Brienne, regina di Gerusalemme, e Federico II di Svevia, celebrate nella Basilica Cattedrale di Brindisi il 9 novembre 1225.

7. L'Arsenale dei Templari (attuale Casa del Turista), XIII sec. in Lungomare regina Margherita.

Nel XVI secolo lo storico Giovanni Maria Moricino racconta di un arsenale e di una darsena porticata costruiti dai Cavalieri Templari in un luogo che corrisponde all’attuale sede dell’Azienda di Promozione Turistica (APT). L’arco bicromo di ingresso principale all’edificio presenta, in chiave, la Croce templare.

L’antico arsenale con tutte le ricchezze in esso riposte dai Cavalieri Templari, alla soppressione dell’Ordine avvenuta nel 1310 passò ai Cavalieri Ospitalari, o del Santo Sepolcro (poi Cavalieri di Malta).

Oggi adibito anche a luogo espositivo e centro culturale, la Casa del Turista è aperta al pubblico e consente la visita ai reperti archeologici del sito architettonico, situati nel giardino del complesso.

L’antico arsenale con tutte le ricchezze in esso riposte dai Cavalieri Templari, alla soppressione dell’Ordine avvenuta nel 1310 passò ai Cavalieri Ospitalari, o del Santo Sepolcro (poi Cavalieri di Malta).

Oggi adibito anche a luogo espositivo e centro culturale, la Casa del Turista è aperta al pubblico e consente la visita ai reperti archeologici del sito architettonico, situati nel giardino del complesso.

8. La Chiesa di Santa Maria del Casale, XIV sec. in Via Ruggero de Simone.

Se arrivate a Brindisi in aereo, o se ripartite dall’aeroporto di Brindisi, non potete non cogliere l’occasione di visitare la Chiesa di Santa Maria del Casale, vicinissima all’aeroporto e caratteristica per il bicromatismo delle facciate, a disegni geometrici realizzati grazie all’alternanza di due pietre locali dal tipico colore bianco e dorato.

La Chiesa è famosa per avere ospitato uno dei più importanti processi ai Templari del Regno di Sicilia nel 1310, per il quale fu appositamente scelto un luogo isolato. In realtà alcuni locali della Chiesa ospitarono la Cancelleria del processo, che invece si svolse in una delle sale del Castello Svevo, affacciato sul porto interno di Brindisi e realizzato per volere di Federico II.

Studi recenti attestano la presenza, anche qui, di simboli templari, tra i quali Croci templari, Compassi e Scacchiere templari.

La Chiesa è famosa per avere ospitato uno dei più importanti processi ai Templari del Regno di Sicilia nel 1310, per il quale fu appositamente scelto un luogo isolato. In realtà alcuni locali della Chiesa ospitarono la Cancelleria del processo, che invece si svolse in una delle sale del Castello Svevo, affacciato sul porto interno di Brindisi e realizzato per volere di Federico II.

Studi recenti attestano la presenza, anche qui, di simboli templari, tra i quali Croci templari, Compassi e Scacchiere templari.

9. Il Castello Svevo, o Castello di Terra, 1227 in Via dei Mille.

Costruito nel 1227 per volere di Federico II, il “Castello Grande” o “Castello di Terra” - per distinguerlo da quello Aragonese detto “Castello di Mare” situato nel porto esterno della città - era orientato alla difesa contro l’ostilità dei tanti brindisini che rimpiangevano i Normanni e mal si adattavano alla dominazione sveva.

Presso una delle sale del Castello nel 1310 si svolse l’importante processo ai Templari del Regno di Sicilia.

Il Castello in origine aveva forma quadrata con quattro torri agli angoli, lambito dal mare da una parte, circondato da un fosso profondo lungo gli altri lati. Esso conserva ancora l’impianto federiciano trapezoidale, ma fu poi potenziato e ampliato nel tempo. Per la costruzione del Castello furono impiegati materiali derivanti dalle vecchie mura e dai monumenti cittadini in rovina.

Il Castello Svevo è oggi sede del Comando Marina e del Comando della Piazza Marittima.

Federico II di Svevia volle anche la realizzazione di Porta Napoli (anche detta Porta Mesagne), un ingresso importante alla città per la penetrazione della consolare Via Appia nel nucleo urbano. Adiacente a Porta e relativo Bastione, attuale centro culturale, sono visitabili anche le Vasche Limarie, o Piscine Limarie, unico esempio di Castellum Aquae di tutto il Salento e realizzate dai Romani per la decantazione delle acque destinate alla città, nodo dell’Acquedotto romano locale.

Presso una delle sale del Castello nel 1310 si svolse l’importante processo ai Templari del Regno di Sicilia.

Il Castello in origine aveva forma quadrata con quattro torri agli angoli, lambito dal mare da una parte, circondato da un fosso profondo lungo gli altri lati. Esso conserva ancora l’impianto federiciano trapezoidale, ma fu poi potenziato e ampliato nel tempo. Per la costruzione del Castello furono impiegati materiali derivanti dalle vecchie mura e dai monumenti cittadini in rovina.

Il Castello Svevo è oggi sede del Comando Marina e del Comando della Piazza Marittima.

Federico II di Svevia volle anche la realizzazione di Porta Napoli (anche detta Porta Mesagne), un ingresso importante alla città per la penetrazione della consolare Via Appia nel nucleo urbano. Adiacente a Porta e relativo Bastione, attuale centro culturale, sono visitabili anche le Vasche Limarie, o Piscine Limarie, unico esempio di Castellum Aquae di tutto il Salento e realizzate dai Romani per la decantazione delle acque destinate alla città, nodo dell’Acquedotto romano locale.

10. La fontana Tancredi, 1192 in via Provinciale San Vito

Costruita nel 1192 in onore delle nozze tra Ruggero, figlio di Tancredi, e la principessa Irene, figlia di Isacco imperatore di Costantinopoli, la Fontana Tancredi - detta anche Fontana Grande - si colloca fuori dal centro storico, laddove la consolare Via Traiana giunge al nucleo urbano. L’opera fu ricostruita per volere e munificenza di re Tancredi, sui resti di una preesistente fontana d’epoca romana.

Pare che la Fontana fosse prevalentemente utilizzata per l’abbeveraggio dei cavalli che da lì transitavano per giungere al centro della città e per l’irrigazione dei vicini giardini che si trovano “nella sottoposta conca di mare”; qui si abbeveravano i cavalli dei crociati in partenza da Brindisi per la Terra Santa. Certamente se ne servivano pure gli ammalati, perché dai medici l’acqua della Fontana era considerata la migliore in assoluto della città e dei dintorni.

Notevoli, tra i materiali reimpiegati, sono i due mascheroni posti all'interno delle nicchie laterali, che risalgono al XII secolo.

Pare che la Fontana fosse prevalentemente utilizzata per l’abbeveraggio dei cavalli che da lì transitavano per giungere al centro della città e per l’irrigazione dei vicini giardini che si trovano “nella sottoposta conca di mare”; qui si abbeveravano i cavalli dei crociati in partenza da Brindisi per la Terra Santa. Certamente se ne servivano pure gli ammalati, perché dai medici l’acqua della Fontana era considerata la migliore in assoluto della città e dei dintorni.

Notevoli, tra i materiali reimpiegati, sono i due mascheroni posti all'interno delle nicchie laterali, che risalgono al XII secolo.

Curiosità gastronomica dei Crociati: la frisa

La ‘frisa’ o ‘frisella’ risalirebbe al periodo dei Crociati che partivano dai porti di Brindisi ed Otranto per raggiungere la Terra Santa. Ancora oggi la frisa è un prodotto da forno tipico locale, un pane secco con foro centrale che si usa bagnare in acqua e condire con olio, sale, pomodorini ed origano.

Per tornare ai Crociati, in nave era necessario un certo approvvigionamento di cibo che non deperisse velocemente; la frisa poteva essere conservata per un periodo lungo e questo la rendeva una valida alternativa al pane. Diventò così una vettovaglia tipica, al punto da essere definita il pane dei crociati. Si usava bagnarle direttamente nell’acqua di mare e porle sul fondo di zuppe di pesce o altri alimenti; il foro centrale, inoltre, consentiva una grande facilità di trasporto per la possibilità di infilare una cordicella ed organizzare le frise in collane.

La derivazione più probabile del nome ‘frisa’ è quella dal latino ‘frendere’, che sta per macinare, ridurre a pezzi piccoli, a indicare ciò che accade dopo averla bagnata.

Per tornare ai Crociati, in nave era necessario un certo approvvigionamento di cibo che non deperisse velocemente; la frisa poteva essere conservata per un periodo lungo e questo la rendeva una valida alternativa al pane. Diventò così una vettovaglia tipica, al punto da essere definita il pane dei crociati. Si usava bagnarle direttamente nell’acqua di mare e porle sul fondo di zuppe di pesce o altri alimenti; il foro centrale, inoltre, consentiva una grande facilità di trasporto per la possibilità di infilare una cordicella ed organizzare le frise in collane.

La derivazione più probabile del nome ‘frisa’ è quella dal latino ‘frendere’, che sta per macinare, ridurre a pezzi piccoli, a indicare ciò che accade dopo averla bagnata.